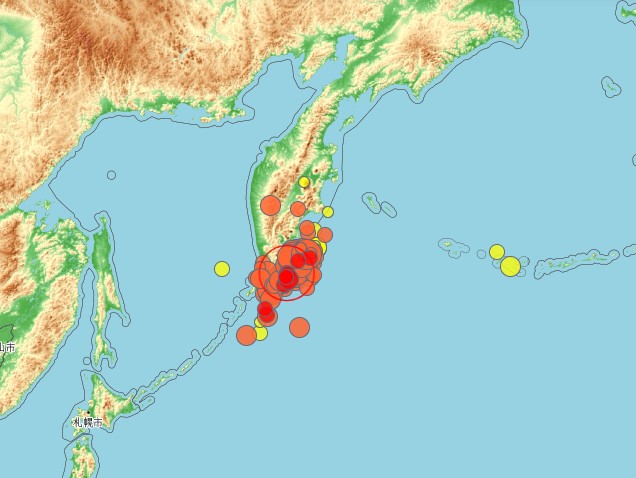

Эксперты КФУ назвали причину сильнейшего за 73 года землетрясения на Камчатке и предупредили о последствиях

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,7 балла, которое стало самым мощным за весь инструментальный период наблюдений. Ученые Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета рассказали о причинах природной катастрофы и о том, как будут развиваться события дальше.

«Как известно, полуостров Камчатка относится к сейсмически активным зонам России. Он входит в Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Большинство камчатских землетрясений происходит на расстоянии 30 – 150 километров от восточного побережья полуострова, – говорит геофизик, заместитель директора по образовательной деятельности ИГиНГТ Андрей Терехин. – По сообщению telegram-канала МЧС Сахалинской области, эпицентр землетрясения силой 7,9 баллов в акватории Тихого океана находился в 360 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск».

Он добавил, что большинство землетрясений в этом регионе происходит в субдукционной зоне, примыкающей к Курило-Камчатскому желобу, расположенному на стыке литосферных плит.

«Землетрясение случилось в зоне столкновения литосферных плит. Здесь происходит погружение (поддвиг) океанической (Тихоокеанской) литосферной плиты под континентальную (Евроазиатскую) плиту, – пояснил заведующий кафедрой региональной геологии и полезных ископаемых Рафаэль Сунгатуллин. – Необходимо отметить, что очаги (гипоцентры) землетрясений в этой зоне обычно расположены на очень больших глубинах (от десятков до сотен километров). В случае с Северо-Курильским землетрясением очаг находится на небольшой глубине, что наряду с большой магнитудой (7-9 баллов) и вызвало поверхностные явления (колебания, определенные разрушения), которые давно здесь не наблюдались».

После первого землетрясения, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, на Камчатке были зафиксированы более 50 сейсмособытий, и они будут продолжаться примерно в течение месяца, уверяют специалисты службы.

«Это самое мощное землетрясение в Камчатском крае с 1952 года. А после сильных (разрушительных) землетрясений обычно происходят десятки и даже сотни повторных (вторичных) землетрясений – афтершоки. По мощности они в основном уступают первому толчку, но могут сопровождать крупное землетрясение несколько месяцев», – пояснил доктор геолого-минералогических наук Р. Сунгатуллин.

C 1737 года до начала ХХ века на Камчатке, проинформировал Андрей Терехин, были катастрофические землетрясения.

«Согласно имеющимся макросейсмическим описаниям, интенсивность сотрясений от них достигала IX–X баллов по шкале Медведева – Шпонхойера – Карника (MSK-64). Крупнейшие из них – землетрясения 1737 года, 1792 года и 1841 года», – уточнил геофизик.

Сильные землетрясения всегда порождают цунами (большие волны).

«Чем сильнее магнитуда землетрясения и чем ближе эпицентр к побережью, тем последствия цунами являются более разрушительными, – сообщил А.Терехин. – Эпицентр сегодняшнего землетрясения находится в 149 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Это несколько дальше, чем эпицентры некоторых предыдущих землетрясений».

Рафаэль Сунгатуллин напомнил о двух землетрясениях, случившихся в этом столетии и вызвавших цунами огромной разрушительной силы:

«Землетрясение 2011 года в Японии породило цунами, которое, двигаясь в сторону островов, привело к многочисленным жертвам (погибло около 25 тысяч человек) и значительно разрушило транспортную и промышленную инфраструктуру, включая атомную электростанцию Фукусима. Одним из самых катастрофических землетрясений с возникновением большого цунами в ХХI веке является Суматринское в Индонезии в 2004 году, которое привело к гибели более 200 тысяч человек».

Движение цунами нельзя полностью предсказать, заметил геолог, поэтому во многих странах северной части Тихого океана сейчас объявлено о возможности чрезвычайной ситуации с угрозой цунами.

«Что касается прилегающих к последнему Северо-Курильскому сейсмическому событию российских регионов (Курильские острова, остров Сахалин, полуостров Камчатка), то они относительно малозаселенные, и в большинстве случаев их инфраструктура защищена природными или техногенными объектами от цунами», – успокоил он.

Автор: Лариса Бусиль , фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН и Раиль Кадыров