80-лет Великой Победе: преподаватели и студенты геофака Казанского университета отважно защищали Родину

Во время Великой Отечественной войны более сотни преподавателей, сотрудников, студентов и выпускников геолого-почвенного факультета Казанского университета ушли на фронт.

Среди тех, кто вернулся, были будущие талантливые ученые вуза. О них мы хотим напомнить.

Большой вклад в науку внес заслуженный профессор Казанского университета и заслуженный деятель науки РФ и ТАССР Владимир Михайлович Винокуров (1921 г.р.).

В честь него в Казанском университете установлена мемориальная доска.

В июле 1940 года в составе воинской части 608 стрелкового полка В.Винокуров участвовал в Румынской кампании, после которой полк был передислоцирован в г. Львов и вошел в состав 8 мотопехотного полка 16 танковой дивизии. Владимир продолжил службу на западных рубежах Советского Союза в районе городов Яново и Перемышль – на границе с Польшей, оккупированной в то время фашисткой Германией.

Великая Отечественная война застала его на советско-германской границе в районе г. Яново. С частью сначала в составе 8 мотопехотного полка, потом 130 отдельной мотобригады, позднее (1942) в составе 508 стрелкового полка 147 стрелковой дивизии он участвовал в боях на южном фланге Воронежского фронта. Принимал участие в боях за города Львов, Яворов, Тернополь, Днепропетровск, Ворошиловград, Воронеж и др. В 1942 году часть была передислоцирована на Калининский фронт, где он участвовал в боях за Великие Луки и Новосокольники.

В 1943–1944 гг. он обучался в артиллерийском училище в Красноярске, окончил его в звании лейтенанта артиллерийских войск, а затем был направлен в 891 артиллерийский полк 332 стрелковой дивизии Прибалтийского фронта. Участвовал в боях за освобождение городов Креславы, Двинска, Шауляя, Риги и др. До конца войны он воевал на II Прибалтийском фронте в качестве командира огневого взвода и командира батареи 280 артиллерийской бригады, которая дислоцировалась в г. Тельшай Литовской ССР.

За боевые заслуги В. Винокуров награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации Винокуров продолжил обучение на факультете со специализацией на кафедре минералогии, прошел все ступени от аспиранта до руководителя лаборатории «Физика минералов и их аналогов». Владимир Винокуров – доктор геолого-минералогических наук, член Международного союза кристаллографов. Заслуженный деятель науки ТАССР.

Алексей Константинович Гусев (1922 г.р) прошел всю войну – с первого до последнего дня. Был артиллеристом в  разведывательном артдивизионе: на Западном (1941 г.), Центральном (1941 г.), Юго-Западном (1942 г.), 1 и 2 Белорусских фронтах (1944-1945 гг.). Участвовал в наступлении под Харьковом, освобождении Бреста, Варшавы, Данцига. В апреле 1945 года форсировал р. Одер и прошел с боями север Германии. День победы он встретил в окрестностях г. Шверин. Демобилизовался в 1946 году в звании лейтенанта. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», двумя орденами «Красная Звезда», медалью «За отвагу».

разведывательном артдивизионе: на Западном (1941 г.), Центральном (1941 г.), Юго-Западном (1942 г.), 1 и 2 Белорусских фронтах (1944-1945 гг.). Участвовал в наступлении под Харьковом, освобождении Бреста, Варшавы, Данцига. В апреле 1945 года форсировал р. Одер и прошел с боями север Германии. День победы он встретил в окрестностях г. Шверин. Демобилизовался в 1946 году в звании лейтенанта. Награжден орденом «Отечественной войны II степени», двумя орденами «Красная Звезда», медалью «За отвагу».

В Казанский университет А.Гусев поступил в 1947 году. Защитил кандидатскую диссертацию. Он известный специалист по фауне неморских моллюсков пермской системы. Под его руководством на геологическом факультете стала осуществляться разработка и применение специфических методов, исследований, таких, как палеоэкологический, биогеографический анализы. С 1966 по 1979 год он заведовал кафедрой исторической геологии и палеонтологии.

Обладая литературным талантом, А.Гусев подготовил к изданию свои фронтовые воспоминания. Отрывки из них были опубликованы в газете «Ленинец» (7 мая 1984 г. «Бой местного значения»).

Василий Игнатьевич Игнатьев (1917 г.р) был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в январе 1940 года. Воевал на Белорусском фронте, в 424-м стрелковом полку 112-й дивизии, был политруком роты. 5 июля 1941 года в бою под г. Невелем получил множественные осколочные ранения. Долгое время находился на лечении в госпитале, в январе 1942 был уволен из рядов Красной армии инвалидом II-й группы – левую руку пришлось ампутировать. Награжден орденом «Отечественной войны I степени», орденом «Славы III степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

1940 года. Воевал на Белорусском фронте, в 424-м стрелковом полку 112-й дивизии, был политруком роты. 5 июля 1941 года в бою под г. Невелем получил множественные осколочные ранения. Долгое время находился на лечении в госпитале, в январе 1942 был уволен из рядов Красной армии инвалидом II-й группы – левую руку пришлось ампутировать. Награжден орденом «Отечественной войны I степени», орденом «Славы III степени», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

В 1943 году Василий Игнатьев поступил на геологический факультет Казанского университета, который окончил в 1945 г. Он доктор наук, профессор, известный специалист в области верхнего палеозоя и триаса, составитель геологических, гидрогеологических, тектонических карт полезных ископаемых Европейской части России. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан».

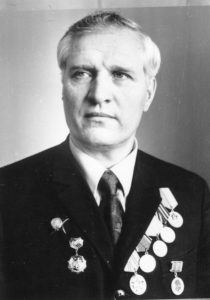

В 19 лет командовал танковой ротой, был заместителем командира танкового батальона 159-й танковой бригады Иван Степанович Муравьев (1922 г.р.)

![]()

Летом 1942 года он участвовал в боях под Харьковом и Сталинградом, а также был участником боев за Орел, Брянск, Одессу. Освобождал Белоруссию, Литву, Латвию, Восточную Пруссию. Был дважды ранен, контужен, дважды горел в танке. Демобилизован из армии в 1946 году в звании капитана. Награжден орденами «Отечественной войны I и II степени», «Красной Звезды», «Боевого Красного Знамени», медалями «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.».

В 1947 году Иван Муравьев поступил на геофак Казанского университета и окончил его с отличием, затем поступил в аспирантуру и стал ассистентом на кафедре геологии СССР. В 1955 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата, а в 1969 – доктора геолого-минералогических наук. С 1975 по 1987 год был заведующим кафедрой геологии СССР университета. Он один из составителей 4-х листов геологической карты Печорского Приуралья масштаба 1 : 200 000, руководитель геологических съемок в условиях Крайнего Севера. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки ТАССР».

Практически со школьной скамьи попал на фронт Иван Николаевич Пеньков (1923 г.р.)

Сразу после окончания школы его отправили на курсы артиллеристов-зенитчиков, после которых, в 1942-м, он попал на передовую. Армейский зенитный артиллерийский львовский полк, к которому относилась батарея Ивана Пенькова, дошел, освобождая СССР от фашистских захватчиков, до западных границ нашей страны, а затем помогал освобождать Польшу, Чехословакию, Германию.

День Победы молодой капитан артиллерии Иван Пеньков встретил в Праге. Советских воинов в столице Чехословакии чествовали как настоящих героев.

«Этот день мне не забыть никогда! Тысячи людей 9 мая 1945 года вышли на улицы Праги. Они кидали к нашим ногам цветы, благодарили, обнимали, целовали, дарили подарки», – вспоминал заслуженный профессор Казанского университета И.Пеньков.

Он награжден орденами Отечественной войны I и II степени, «Красного Знамени», медалями.

Демобилизовался Пеньков в 1946 году, а в 1947-м поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет, но вскоре понял, что ему больше по душе естественные науки, и перешел на геологический. Иван Пеньков – доктор наук, с 1974 по 1987 гг. заведовал кафедрой полезных ископаемых и разведочного дела, затем был профессором кафедры региональной геологии и полезных ископаемых. В 1970 г. он защитил докторскую диссертацию по новым методам исследования минералов. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан».

Моисей Герцевич Солодухо (1911 г.р.) в 1934 году окончил геолого-почвенно-географический факультет Казанского университета по специальности «Геология».

Моисей Герцевич Солодухо (1911 г.р.) в 1934 году окончил геолого-почвенно-географический факультет Казанского университета по специальности «Геология».

В феврале 1938 года он поступает на работу в Казанский университет на должность ассистента кафедры исторической геологии и палеонтологии.

Педагогическую и научную работу М.Солодухо прервала война. В январе 1942 года он из университета по призыву ушел на фронт в действующую Красную Армию.

В феврале 1942 года Моисей Солодухо был направлен на 4-месячные курсы по усовершенствованию командного состава при Военно-транспортной академии Красной Армии им. Л.М.Кагановича. Затем назначен на должность командира взвода технической роты 152-го отдельного мостостроительного батальона. М.Г.Солодухо принимал участие в боях по обороне Кавказа и, совместно с частями 24-й армии, отступал на юг – через Северный Кавказ к Моздоку, а затем к Грозному. В одном из боев при отступлении был сильно контужен от разрыва авиационной бомбы, однако оставался со взводом, которым продолжал командовать.

Солодухо награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В январе 1946 он был демобилизован и возвратился на кафедру исторической геологии и палеонтологии. Солодухо – ведущий специалист в вопросах биостратиграфии верхнего палеозоя востока Русской платформы и Западного Приполярья. Он первым вводит в биостратиграфическое подразделение казанского яруса представление о «горизонтах». В честь Солодухо назван ряд ископаемых форм флоры и фауны.

Соколов Михаил Николаевич (1919 г.р.) в сентябре 1939 г. поступил на геолого-почвенный факультет Казанского университета, а в октябре был призван в ряды Красной Армии. В 1939-1940 гг. служил в составе Крымского военного округа радистом, в 1940 г. был переведен в состав Закавказского военного округа, где проходил службу в 347 отделении зенитно-артиллерийской дивизии в качестве помощника начальника военно-технического дивизиона. В августе 1941 г. в составе этой дивизии участвовал в походе на Иран, оттуда с десантными частями в декабре 1941 г. переброшен на Крымский фронт для обороны Керченского полуострова и взятия города Феодосия. В 1942 г. был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

Соколов Михаил Николаевич (1919 г.р.) в сентябре 1939 г. поступил на геолого-почвенный факультет Казанского университета, а в октябре был призван в ряды Красной Армии. В 1939-1940 гг. служил в составе Крымского военного округа радистом, в 1940 г. был переведен в состав Закавказского военного округа, где проходил службу в 347 отделении зенитно-артиллерийской дивизии в качестве помощника начальника военно-технического дивизиона. В августе 1941 г. в составе этой дивизии участвовал в походе на Иран, оттуда с десантными частями в декабре 1941 г. переброшен на Крымский фронт для обороны Керченского полуострова и взятия города Феодосия. В 1942 г. был тяжело ранен и отправлен в госпиталь.

После госпиталя в 1944 г. направлен в 63 стрелковую дивизию, действующую в составе 3-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении городов Орша, Борисов, Минск, форсировал реку Неман.

В 1945 г. был снова ранен. После госпиталя направлен в 53 зенитно-артиллерийский полк. Принимал участие в ликвидации окружения Восточно-Прусской группировки, во взятии городов Браунберг и Кенигсберг. Последний выстрел по врагу сделал 9 мая 1945 г. на косе Фриш-Нерунч.

Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За взятие Кенингсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

В октябре Михаил Соколов был восстановлен на 1 курс геологического факультета Казанского университета. В 1950 г. получил диплом с отличием, поступил в аспирантуру. В 1955 г. – защитил кандидатскую диссертацию. С 1962 г. М. Соколов – доцент кафедры общей геологии и гидрогеологии. В 1960-е гг. он занимался изучением карста на территории г. Казань, обобщил существующие материалы, что позволило уточнить характер и степень выраженности карстовых процессов в черте города.

Основные направления научных исследований Михаила Соколова: стратиграфия верхнепермских отложений в пределах ТАССР, палеогеография времен их образования, подземные воды нефтяных месторождений Аксубаево-Мелекесской депрессии.

С ноября 1943 по февраль 1944 года студент геофака Семен Самуилович Эллерн (1922 г.р.)воевал на 1-м Украинском фронте стрелком-радистом танка Т-34 233-й танковой бригады 5-го механизированного корпуса. За боевые заслуги награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С ноября 1943 по февраль 1944 года студент геофака Семен Самуилович Эллерн (1922 г.р.)воевал на 1-м Украинском фронте стрелком-радистом танка Т-34 233-й танковой бригады 5-го механизированного корпуса. За боевые заслуги награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После возвращения с фронта в 1944 году он восстанавливается на 4-й курс университета, который оканчивает с отличием в 1946 г и сразу начинает работать в Казанском университете. В 1952 г. он защищает кандидатскую диссертацию.

Работая в вузе, он читал лекции и проводил практические занятия, по таким курсам: «Региональная геология нефтяных и газовых месторождений», «Нефтегазоносные бассейны», «Нефтяные месторождения Второго Баку», «Нефтепромысловая гёеология» и др. В последние годы его исследовательский интерес был сосредоточен на изучении скоплений природных битумов.

Александр Михайлович Дымкин (1924 г.гр.) воевал на Балтийском Краснознаменном флоте старшиной I статьи, был морским артиллеристом. Дважды ранен, контужен. Награжден орденами: Отечественной Войны II степени, «Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени» и медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенинсберга», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Александр Михайлович Дымкин (1924 г.гр.) воевал на Балтийском Краснознаменном флоте старшиной I статьи, был морским артиллеристом. Дважды ранен, контужен. Награжден орденами: Отечественной Войны II степени, «Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени» и медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенинсберга», «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизован в 1947 году. В 1947 г. перевелся с химического факультета на геологический. Закончил геологический факультет в 1952 году с отличием, оставлен работать ассистентом на кафедре минералогии и геохимии. Занимался проблемами теории рудообразования, исследованием процессов формирования железорудных месторождений. в 1955 г защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Казанском университете доцентом кафедры полезных ископаемых. С 1958 по 1977г. – старший научный сотрудник Института геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск). В 1964 году защитил докторскую диссертацию. Около 20 лет преподавал в Новосибирском университете. С 1977г — директор Института геологии и геохимии им. академика А. Н. Заварицкого Уральского научного центра АН ССР, Лауреат Государственной премии СССР.

Василий Иванович Крупин (22.02.1904 г.р.) был студентом геолого-почвенно-географического факультета Казанского университета в 1933-1938 гг., затем поступил в аспирантуру.

Василий Иванович Крупин (22.02.1904 г.р.) был студентом геолого-почвенно-географического факультета Казанского университета в 1933-1938 гг., затем поступил в аспирантуру.

В 1941 году был призван в Красную Армию. Первое боевое крещение получил на Курской дуге. Участник боев по освобождению городов Починок, Монастырщина, Красное и Ленино Смоленской области. В 1944 году на Ленинградском фронте в составе 46-й Истребительной противотанковой артиллерийской бригады участвовал в боях за освобождение Карельского перешейка от г. Сестрорецка до г. Выборга и Прибалтики. В том же году в составе 3-го Белорусского Фронта с боями прошел всю Восточную Пруссию до г. Кенинсберга. Затем в составе Забайкало-Амурского фронта принимал участие в разгроме Квантунской армии Японии. Закончил войну в звании капитана, в должности начальника химической службы бригады.

Награжден орденами: Отечественной Войны I и II степеней, «Красной Звезды», медалями: «За взятие Кенинсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941г.».

В 1946 г. восстановился в аспирантуре, работал ассистентом на кафедре геологии. 1947 году защитил кандидатскую диссертацию «Стратиграфия и литология верхнее-пермских отложений Среднего Прикамья». С 1951 г. по 1979 г. – доцент кафедры геологии СССР.

Виктор Семенович Сурков в 1943 году окончил среднюю школу и в 17 лет поступил в Казанское танковое училище. После его окончания в 1944 г. был направлен в распоряжение Второго Белорусского фронта, в 23 гвардейскую танковую бригаду. С этого времени В.Сурков участвовал в боях с немецкими захватчиками в Польше и Восточной Пруссии. В январе 1945 года был тяжело ранен. Находился в госпитале на лечении до августа 1945, после чего по инвалидности был демобилизован из армии в звании лейтенанта.

Виктор Семенович Сурков в 1943 году окончил среднюю школу и в 17 лет поступил в Казанское танковое училище. После его окончания в 1944 г. был направлен в распоряжение Второго Белорусского фронта, в 23 гвардейскую танковую бригаду. С этого времени В.Сурков участвовал в боях с немецкими захватчиками в Польше и Восточной Пруссии. В январе 1945 года был тяжело ранен. Находился в госпитале на лечении до августа 1945, после чего по инвалидности был демобилизован из армии в звании лейтенанта.

В сентябре 1945 года В.Сурков поступил на геологический факультет Казанского университета на геофизическое отделение. В 1950 году с отличием окончил университет и, несмотря на предложение остаться в аспирантуре, уехал работать в Новосибирский геофизический трест.

Как ученый он принимал активное участие в научном обосновании поисков и открытии углеводородного сырья в Западной и Восточной Сибири.

В 1970 году Сурков защитил докторскую диссертацию, а в 1973 ему было присвоено звание профессора. В 1979 году его избрали членом-корреспондентом АН СССР, а 1987 – академиком АН СССР.

В.Сурков – организатор и руководитель многих крупных геолого-геофизических работ. Он является непосредственным участником исследований, связанных с изучением глубинного строения и нефтегазоносности Западно-Сибирской плиты и Сибирской платформы, обоснованием закономерностей строения глубинной структуры земной коры Сибири. Ученый выступил инициатором развития научно-исследовательских работ в области разведочной геофизики, с его именем связана разработка и внедрение аппаратурных и методических телеметрических комплексов для трехмерной сейсморазведки и электроразведки. По техническим возможностям они не уступают зарубежным аналогам.

За научное обоснование и открытие докембрийской нефти на Сибирской платформе Суркову вместе с группой ученых и производственников Сибири в 1994 году была присуждена Государственная премия Российской Федерации.

За боевые заслуги в Великой Отечественной войне он награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени, а также 12 медалями, в числе которых – «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль Жукова.

Не всем посчастливилось дожить до Победы. В числе павших– Александр Васильев, который погиб 30 апреля 1945 года. В Музее истории Казанского университета хранятся фронтовые письма геофаковца.

Не всем посчастливилось дожить до Победы. В числе павших– Александр Васильев, который погиб 30 апреля 1945 года. В Музее истории Казанского университета хранятся фронтовые письма геофаковца.

Данью памяти выпускникам, студентам и преподавателям геофака, внесшим свой вклад в победу, стал биографический словарь «Геологи – участники Великой Отечественной войны», который содержит 85 очерков. Еще один биографический словарь посвящен представительницам геофака, работавшим в тылу. Он называется «Женщины-геологи Казанского университета – труженицы тыла Великой Отечественной войны» 1941-1945 гг.» С книгами можно ознакомиться в Научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского КФУ.